Bilan 2018-2023

Notre équipe a été créée en 2024-2025 et regroupe des membres issus d’anciennes équipes du centre, qui partageaient déjà un intérêt commun pour l’étude des interactions réciproques entre les troubles de la santé mentale et cérébrale et l’environnement des individus qui en souffrent, à travers l’analyse des processus affectifs, cognitifs et sociaux. Les travaux menés lors du précédent mandat (2018-2023) ont été synthétisés en trois axes de recherche principaux :

Une première série d’études a porté sur les déficits visuo-perceptifs observés chez des individus présentant des troubles sévères liés à l’usage d’alcool (TSUA), afin de déterminer si ces déficits pouvaient, au moins en partie, expliquer les difficultés cognitives de plus haut niveau observées chez ces patients, notamment dans le traitement des informations émotionnelles (Creupelandt et al., 2019). Nos recherches suggèrent que ces altérations visuo-perceptives trouvent leur origine dès les premiers stades du traitement sensoriel (Creupelandt, D’Hondt et al., 2021 ; Creupelandt, Maurage et D’Hondt, 2021), peut-être dès le niveau rétinien (Creupelandt, Maurage, Lenoble et al., 2021), affectant à la fois le traitement magnocellulaire et parvocellulaire (Creupelandt, D’Hondt et al., 2022; Creupelandt, Maurage et al., 2022). Ces anomalies de traitement précoce affecteraient profondément les processus cognitifs, notamment le décodage des expressions faciales émotionnelles (Creupelandt et al., 2020). Ces impacts peuvent varier au sein de la population des individus avec TSUA (Maurage, Pabst et al., 2021), en cohérence avec l’hétérogénéité observée pour les déficits cognitifs (D’Hondt et al., 2018). Reconnaître cette hétérogénéité est essentiel pour envisager des stratégies thérapeutiques (Rolland et al., 2019), notamment dans le contexte de la mise en œuvre de la remédiation cognitive (Maurage et al., 2023).

Une part importante de nos travaux s’est consacrée à l’examen des processus attentionnels et des biais envers les informations affectives, fréquemment observés dans les troubles mentaux. Nous avons notamment utilisé l’oculométrie (eye-tracking) pour étudier les mécanismes par lesquels ces individus privilégient, engagent et maintiennent leur attention sur des stimuli émotionnels par rapport à des stimuli neutres.

Dans le cadre de notre collaboration avec l’UCLouvain, nous avons mené une série d’études en oculométrie, poursuivant des travaux précédents ayant démontré l’intérêt de cette technique pour explorer les troubles liés à l’alcool (Maurage, Masson et al., 2020 ; Maurage, Bollen et al., 2020, 2021). Ces études se sont particulièrement concentrées sur les mécanismes sous-jacents aux biais attentionnels envers les indices liés à l’alcool (Bollen, D’Hondt et al., 2021). Nos résultats ont ainsi montré que les binge drinkers dirigent davantage leur attention vers ces indices lorsque le niveau de craving est élevé (Bollen et al., 2020), tandis que les individus en rétablissement après un trouble sévère lié à l’usage d’alcool (TSUA) tendent à éviter ces indices, reflétant potentiellement leur intention d’abstinence (Bollen, Pabst et al., 2021).

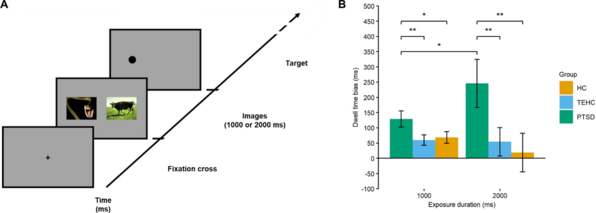

Parallèlement, nos recherches menées à Lille ont mis en évidence une tendance générale à consacrer davantage de ressources attentionnelles aux stimuli négatifs qu’aux stimuli neutres présents simultanément dans l’environnement (Veerapa et al., 2020). Ce phénomène est exacerbé chez les patients présentant un trouble de stress post-traumatique (TSPT), où le biais envers les informations négatives s’intensifie avec une exposition prolongée aux stimuli (Veerapa et al., 2023). Ces résultats valident les théories cognitives du TSPT, soulignant l’importance centrale du traitement biaisé des informations négatives et plaidant pour des interventions ciblées visant à réduire ces biais.

(A) Dot-probe task. Un essai est déclenché lorsque la fixation sur la croix centrale est stable pendant 500 ms. Chaque essai débutet par une croix de fixation noire présentée sur un fond gris pour une durée aléatoire comprise entre 500 et 1 500 ms, suivie de deux stimuli, une scène neutre et une scène négative, présentés simultanément pendant une durée de 1 000 ms ou 2 000 ms. Un petit point noir est ensuite présenté aléatoirement à l'emplacement précédemment occupé par l'image négative (essais congruents) ou par l'image neutre (essais incongruents). Les participants doivent d'abord fixer leur regard sur la croix centrale, explorer librement les images, puis indiquer aussi rapidement que possible la position spatiale (gauche ou droite) du point en appuyant sur l'une des deux touches.

(B) Durée moyenne de fixation selon la durée d'exposition aux deux images (1 000 ou 2 000 ms) et le groupe. Les valeurs positives indiquent une fixation plus longue sur les images négatives que sur les images neutres. HC, sujets témoins en bonne santé ; PTSD, trouble de stress post-traumatique ; TEHC, témoins en bonne santé exposés à un événement potentiellement traumatique. Les barres d'erreur représentent l'erreur standard de la moyenne (Morey, 2008). * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001. Adapté de Veerapa et al. (2023).

Enfin, dans une série d’études réalisées en collaboration avec l’Université de Mons, nous avons utilisé l’électroencéphalographie (EEG) pour décrypter les réponses attentionnelles d’enfants souffrant d’anxiété sociale élevée face à des menaces sociales. Bien qu’aucune différence comportementale manifeste n’ait été observée, nos analyses ont révélé des schémas distincts de traitement neuronal, suggérant un ancrage attentionnel plus profond envers les menaces sociales chez ces enfants (Wauthia, Rossignol et al., 2022). Ces résultats sont associés à des difficultés de désengagement, probablement liées à des altérations du contrôle cognitif (Wauthia, D’Hondt et al., 2022). Ces travaux ouvrent des perspectives pour le développement d’interventions ciblées visant à adresser ces mécanismes neuronaux spécifiques, avec le potentiel d’améliorer les résultats thérapeutiques pour cette population vulnérable.

Une part importante de nos recherches se concentre sur les mécanismes sous-jacents à l’expérience et à la régulation émotionnelles dans les troubles de santé mentale. Nous étudions les processus affectifs et leurs bases neurobiologiques afin de mieux comprendre les réponses émotionnelles des individus ainsi que leurs stratégies d’adaptation.

Nous nous sommes particulièrement intéressés au gène FKBP5, connu pour son rôle crucial dans la physiologie du stress et la modulation de l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien (HPA) (Amad, Ramoz et al., 2019). Nos études ont révélé que les polymorphismes de FKBP5, fréquents chez les individus souffrant de trouble de la personnalité borderline (TPB), sont significativement associés à ce trouble, mettant en évidence la modulation de ce gène par des traumatismes vécus pendant l’enfance. En explorant davantage les mécanismes neurobiologiques communs au TPB et au trouble de stress post-traumatique (TSPT), notre méta-analyse a identifié des schémas cohérents de diminution de l’activation cérébrale dans le précunéus pour les deux troubles (Amad, Radua et al., 2019). De plus, des altérations spécifiques dans le cortex cingulaire antérieur et le gyrus frontal supérieur suggèrent des réponses au stress et une réactivité émotionnelle altérées de manière distincte entre ces troubles.

Par ailleurs, nous avons développé un nouveau paradigme basé sur la réalité virtuelle pour évaluer les expériences émotionnelles des patients, permettant de comparer leurs réponses affectives anticipées face à des événements futurs avec celles vécues lorsqu’ils y sont confrontés. La capacité à anticiper les réponses émotionnelles face à des événements futurs est une habileté essentielle, influençant la prise de décision et l’orientation des comportements. Notre première utilisation de ce paradigme en réalité virtuelle a mis en évidence des biais marqués dans la prévision affective, montrant que les individus anticipent fréquemment des réactions émotionnelles plus intenses qu’ils ne les vivent réellement lors de l’événement (Loisel-Fleuriot et al., 2023). Notre étude a notamment mis en évidence un lien entre les réponses anticipées et les réponses électrodermales générées pendant cette anticipation, similaire aux résultats observés pendant l’expérience émotionnelle induite par des environnements externes. Ces résultats ouvrent des pistes intéressantes dans l’étude de populations psychiatriques caractérisées par des anticipations anxieuses, mais également dans celle des populations addictives, où l’anticipation des conséquences négatives des comportements de consommation semble faire défaut.

Au cours des deux dernières décennies, des tests cliniques conçus pour évaluer les capacités de cognition sociale et le traitement affectif ont émergé. Ce domaine s’est avéré essentiel pour guider les diagnostics différentiels parmi diverses conditions cliniques. Par exemple, dans la recherche sur les maladies neurodégénératives, nous avons démontré, avec d’autres, l’utilité de ces mesures pour distinguer des troubles neurologiques similaires tels que la maladie d’Alzheimer (MA) et la dégénérescence frontotemporale (DFT). La cognition sociale s’avère particulièrement pertinente, car des résultats récents montrent que d’autres domaines considérés comme utiles pour le diagnostic différentiel sont en réalité non informatifs. Par exemple, nous avons observé que les troubles de la mémoire ne sont pas aussi prédictifs de la pathologie cérébrale d’Alzheimer qu’on le pensait auparavant, ne permettant pas de différencier la MA de la DFT lors de leur présentation initiale (Bertoux et al., 2020), et impliquant des régions cérébrales similaires dans les deux maladies, telles que les régions hippocampiques et périhippocampiques (Bertoux et al., 2018).

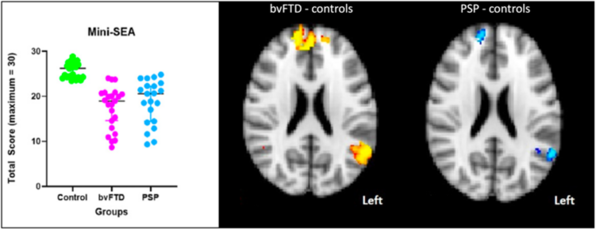

À ce jour, la recherche s’est principalement concentrée sur les variantes cognitives des maladies neurodégénératives. Il reste incertain si la cognition sociale est préservée dans d’autres troubles neurodégénératifs où les symptômes moteurs éclipsent généralement les difficultés cognitives, comme dans la paralysie supranucléaire progressive (PSP), une variante motrice de la DFT, ou dans la maladie de Parkinson. Nous avons mené des comparaisons cognitives et en neuroimagerie entre la MA, la variante comportementale de la DFT (bvDFT), la PSP et la maladie de Parkinson, et exploré les corrélations entre la performance en cognition sociale et les images cérébrales. Nous avons observé des déficits significatifs en mentalisation et en reconnaissance des émotions dans la PSP, corrélés à une atrophie des régions frontales, cingulaires, insulaires et limbiques. Globalement, les profils cognitifs et d’imagerie de la PSP étaient similaires à ceux observés dans la bvDFT (Bertoux, de Souza et al., 2022). En comparant la MA, la bvDFT et la maladie de Parkinson, nous avons constaté que les mesures de cognition sociale constituaient l’indicateur le plus fiable pour différencier la bvDFT de la maladie de Parkinson, atteignant une précision de 98,3 %. Associée à une simple mesure de dépistage cognitif, la cognition sociale permettait également de différencier efficacement la bvDFT de la MA et la MA de la maladie de Parkinson, avec une grande précision (Ibanez et al., 2021). Des schémas spécifiques d’atrophie et de réseaux fonctionnels à travers les maladies neurodégénératives ont été liés à la performance en cognition sociale.

La cognition sociale a également été envisagée comme un domaine prometteur pour distinguer la bvDFT des maladies psychiatriques atypiques à début tardif, un contexte qui reste un défi clinique. Plus de 50 % des patients atteints de bvDFT sont en effet mal diagnostiqués avec des troubles psychiatriques, ce qui entraîne des délais de prise en charge plus longs, une donnée cohérente avec ce que nous avons observé en examinant 690 cas de DFT et 18 831 cas de MA dans notre réseau régional de cliniques mémoire (Leroy, Bertoux et al., 2021). Nous avons ainsi initié une nouvelle direction de recherche pour effectuer des comparaisons approfondies entre les patients atteints de bvDFT et ceux présentant des troubles psychiatriques à début tardif. À la suite de notre étude princeps qui comparait des patients atteints de bvDFT à ceux souffrant de troubles dépressifs majeurs (Bertoux et al., 2012), nous avons comparé les patients atteints de bvDFT à ceux atteints de troubles bipolaires. Nous avons observé qu’au moins sur le plan quantitatif, la performance en cognition sociale ne permettait pas de distinguer ces groupes de patients (Barbosa et al., 2023). Ces résultats préliminaires ont ouvert la voie à de nouveaux projets visant à mener des comparaisons exhaustives des domaines cliniques, cognitifs (y compris des analyses qualitatives) et d’imagerie entre les patients atteints de DFT et ceux présentant des troubles psychiatriques à début tardif.

Bien que cela reste un sujet de débat dans la littérature, la cognition sociale est souvent considérée comme un domaine distinct, relativement indépendant des autres. De plus, son évaluation se concentre généralement sur une approche centrée sur les processus clés, en prenant en compte uniquement la mentalisation (ou théorie de l’esprit) et la reconnaissance des émotions faciales. Nous soutenons que, bien qu’essentielles pour attirer l’attention sur ce domaine souvent négligé, ces perspectives pourraient nuire à une compréhension globale de l’architecture cognitive humaine et à une analyse précise du comportement social. Ainsi, nous avons proposé deux hypothèses : (i) la mentalisation et la reconnaissance des émotions, à elles seules, sont insuffisantes pour capturer la complexité des capacités cognitives sociales, et d’autres mécanismes souvent négligés devraient être pris en compte ; (ii) étant donné que le comportement social ne peut résulter d’un mécanisme cognitif isolé, les phénomènes cognitifs ne devraient pas être étudiés de manière isolée. Les interactions cognitives doivent être considérées lors de l’exploration des processus synergiques, tels que les interactions sociales (Quesque et al., 2022a).

Pour illustrer la première hypothèse, nous avons mené une étude de cas unique avec un patient diagnostiqué avec un syndrome de Klüver-Bucy. Nos résultats ont montré que les évaluations neuropsychologiques traditionnelles sont faiblement corrélées aux difficultés d’adaptation sociale, offrant peu d’informations sur les difficultés graves reversal learningliées à la cognition sociale et au traitement affectif après des lésions cérébrales (Bertoux et al., 2018). Nous avons également constaté que d’autres processus cognitifs, tels que l’apprentissage inversé, la prise de décision et la pensée créative, pourraient également être pertinents dans ce contexte, aux côtés de la mentalisation et de la reconnaissance des émotions.

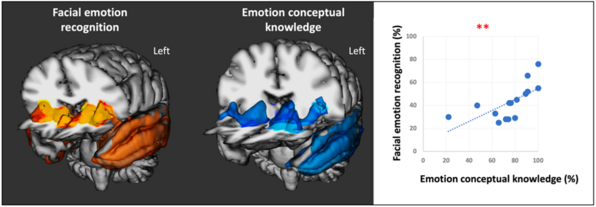

Les études ultérieures ont abordé les deux hypothèses. Nous avons utilisé les maladies neurodégénératives comme modèles de lésions pour examiner les dysfonctionnements cognitifs clés et leur impact sur d’autres capacités cognitives. Nos résultats ont remis en question la vision traditionnelle des capacités cognitives comme compartimentées et isolées, montrant au contraire qu’elles sont imbriquées et interdépendantes. Par exemple, nous avons exploré le syndrome de dépendance environnementale, généralement attribué à une manipulation compulsive d’objets liée à une dysfonction exécutive après des lésions frontales. Dans une étude menée avec des patients atteints de la variante comportementale de la DFT (bvDFT), ce syndrome a été prédit à la fois par des difficultés de mentalisation et des altérations exécutives, suggérant que dans des contextes où un patient a du mal à comprendre l’action attendue par un clinicien, les indices environnementaux pourraient être exploités pour guider le comportement (Flanagan et al., 2018). Dans une autre étude portant sur le traitement des émotions dans la variante sémantique de la DFT, nous avons constaté que les difficultés à reconnaître les émotions faciales étaient fortement corrélées à la perte de connaissances conceptuelles associées à ces émotions. Cela s’est également reflété par une implication significative des régions cérébrales liées à l’affect et à la sémantique, fournissant des preuves cliniques nouvelles à l’appui des théories constructivistes des émotions (Bertoux et al., 2020).

En collaboration avec l’Université de Cambridge (Royaume-Uni), le Brain & Mind Centre de l’Université de Sydney (Australie) et l’École Normale Supérieure (Paris, France), nous avons employé un paradigme neuroéconomique pour mettre en évidence le rôle du traitement affectif dans les tâches de prise de décision économique, à travers l’identification de biais affectifs dans une population présentant des lésions au niveau du cortex préfrontal ventromédian (Lenglin et al., 2023). De plus, nous avons examiné la relation entre la précision intéroceptive et les capacités d’inférence des états mentaux dans les troubles de la douleur chronique, en postulant un mécanisme inférentiel commun basé sur le modèle de codage prédictif du cerveau. Bien que nous ayons observé une diminution de la précision intéroceptive et des performances en mentalisation chez les patients souffrant de lombalgie chronique, aucune corrélation n’a été trouvée entre ces capacités (El Grabli et al., 2022).

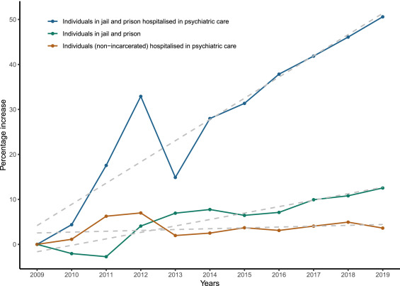

Cette ligne de recherche vise à mieux comprendre les problématiques spécifiques de santé mentale des personnes incarcérées. Nos recherches révèlent une prévalence préoccupante des troubles psychiatriques et des troubles liés à l’usage de substances chez les individus récemment incarcérés en France (Fovet et al., 2020). Nous avons notamment mis en lumière que les troubles psychotiques sont particulièrement fréquents chez les hommes en détention (Fovet, Pignon, Wathelet et al., 2023). Si l’incarcération peut exacerber ces troubles, des facteurs de vulnérabilité individuels et socio-environnementaux jouent également un rôle majeur, appelant à une compréhension plus fine des manifestations psychotiques dans ce contexte de stress élevé (Fovet, Wathelet, Pignon et al., 2022).

Par ailleurs, nos travaux montrent que l’incarcération constitue un facteur de risque pour les pathologies duelles, caractérisés par la co-occurrence d’un trouble psychiatrique et d’un trouble lié à l’usage de substances (Fovet, Wathelet, Benbouriche et al., 2022). Nous soulignons également l’importance de comparaisons directes entre la population incarcérée et la population générale (Fovet, Wathelet, Amad et al., 2023). Ces analyses comparatives mettent en évidence une vulnérabilité accrue des personnes incarcérées au trouble de stress post-traumatique (TSPT) et à ses comorbidités associées.

Enfin, nous avons évalué l’impact de la création des unités hospitalières psychiatriques dédiées aux personnes incarcérées. Bien que ces structures jouent un rôle clé, des obstacles significatifs à l’accès à l’hospitalisation subsistent, soulignant les défis structurels dans la prise en charge psychiatrique en milieu carcéral (Fovet, Chan-Chee et al., 2022).

La pandémie de COVID-19 a créé un contexte exceptionnellement stressant, marqué par un isolement social prolongé et des contraintes majeures sur les relations interpersonnelles. Dès le début de la crise, notre équipe, en collaboration étroite avec le Cn2r, s’est mobilisée pour évaluer ses répercussions sur la santé mentale, en mettant un accent particulier sur le trouble de stress post-traumatique (TSPT).

Nos études pionnières en France ont révélé une prévalence de 6,5 % de TSPT parmi les patients hospitalisés pour la COVID-19 (Horn et al., 2020) et un taux presque deux fois plus faible chez les individus plus âgés (Horn et al., 2022). Ces résultats s’accordent avec des recherches antérieures suggérant une plus grande résilience des personnes âgées dans des contextes traumatiques non liés à la COVID-19. Nous avons également souligné le rôle central de la psychiatrie de liaison, en mettant en évidence le risque accru de trouble somatique fonctionnel (TSF) lié aux impacts directs du virus, au stress de l’hospitalisation et aux effets secondaires des traitements, amplifiés par la peur et l’incertitude entourant la maladie (Horn et al., 2021). Notre étude a montré qu’environ 10 % des patients de notre cohorte lilloise atteints de COVID-19 présentaient un TSF, avec une association significative entre la gravité de ce trouble et un diagnostic probable de TSPT (Horn et al., 2023).

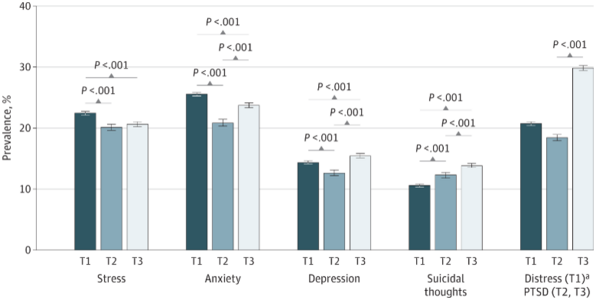

La crise pandémique a également ravivé le débat sur la nosographie du TSPT, en questionnant notamment la définition de l’événement traumatique et la nature potentiellement traumatique de la pandémie et des mesures sanitaires associées (Wathelet, D’Hondt, et al., 2021). Notre enquête COSAMe auprès des étudiants universitaires, l’un des plus grands échantillons mondiaux sur ce sujet, a mis en évidence des niveaux de détresse alarmants dans cette population vulnérable (Wathelet et al., 2020). Pendant le premier confinement, 22,4 % des étudiants (N = 69 054 ; T1) ont déclaré un stress aigu (Wathelet et al., 2020). Par ailleurs, nos données ont révélé une augmentation significative de la prévalence du TSPT au fil du temps, passant de 19,5 % (N = 22 883 ; T2) un mois après la fin du premier confinement (Wathelet, Fovet, et al., 2021) à 31,0 % (N = 44 898 ; T3) 15 mois plus tard (Wathelet et al., 2022).

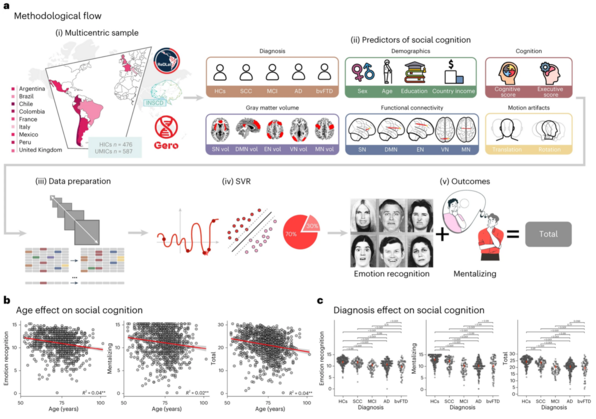

Désormais reconnues comme essentielles dans le champ de la santé mentale, les mesures de cognition sociale sont aujourd’hui utilisées pour quantifier les symptômes, évaluer les interventions thérapeutiques et orienter les diagnostics cliniques. Cependant, l’applicabilité des mesures classiques de la cognition sociale, principalement développées dans des pays WEIRD (Western-Educated Industrialized Rich Democratic) n’a pas encore été explorée dans des contextes véritablement transculturels.

Au cours de la dernière décennie, les comparaisons transculturelles n’ont impliqué que deux (voire trois) pays, généralement un pays anglophone et un pays asiatique. Dans ce contexte, nous avons cherché à estimer l’influence de la nationalité sur les mesures de référence en cognition sociale. En coordonnant une évaluation neuropsychologique standardisée dans 18 sites répartis sur 12 pays, nous avons observé que, au-delà de l’âge et de l’éducation, les différences géographiques expliquaient la majeure partie de la variation observée dans les mesures de reconnaissance des émotions faciales et de mentalisation (Quesque et al., 2022b). Ces résultats soulignent l’urgence de l’harmonisation et de l’adaptation culturelle des outils neuropsychologiques de la cognition sociale.

Les résultats de notre étude ont joué un rôle clé dans la création de plusieurs initiatives internationales en cours visant à harmoniser ces mesures en Europe et à travers le monde. Par le biais de deux collaborations internationales, nous avons également mis en évidence l’importance de l’éducation comme prédicteur clé des performances en cognition sociale (de Souza et al., 2018 ; Fittipaldi et al., 2024). Dans l’ensemble, nous pensons que ces résultats sont essentiels pour promouvoir une compréhension éthique et informée de la cognition sociale, ancrée dans une perspective mondiale plus inclusive.

La catatonie, caractérisée par l’abolition des interactions entre les individus et leur environnement, est un syndrome psychomoteur complexe comprenant diverses manifestations motrices, affectives et comportementales. Comprendre sa physiopathologie et la réponse au traitement, notamment via la neuroimagerie, a constitué un axe central des travaux des membres de notre équipe. L’objectif principal était d’améliorer notre capacité à évaluer la catatonie et d’optimiser les interventions thérapeutiques en conséquence (Leroy et al., 2018).

Grâce à des revues approfondies et des études empiriques, nous avons mis en évidence des anomalies d’imagerie cérébrale étendues associées à la catatonie (Haroche et al., 2020) et nous avons également confirmé la faisabilité et l’utilité de la neuroimagerie dans les contextes cliniques de routine (Magnat et al., 2023). Par ailleurs, nos recherches ont révélé la fréquence de la co-occurrence entre la catatonie et la démence (Ramognino et al., 2024), mettant en lumière des schémas de résistance au traitement et la nécessité d’approches thérapeutiques adaptées.

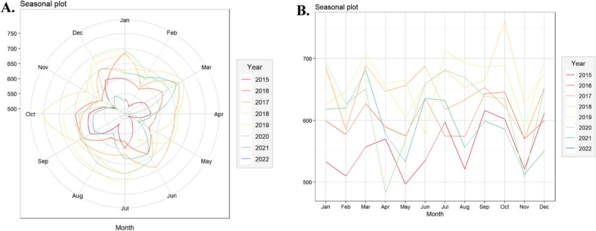

En utilisant des modèles d’apprentissage automatique et des analyses statistiques avancées, nous avons réalisé des avancées dans la prédiction des réponses au traitement (Badinier et al., 2024) et l’identification de variations saisonnières dans les diagnostics de catatonie. Ces travaux contribuent à une compréhension plus approfondie de la nature complexe de la catatonie et orientent le développement d’interventions personnalisées (Mastellari et al., 2024).

Au cœur de notre approche se trouve l’application de méthodes variées fondées sur le concept théorique de neuroplasticité. Nous avons exploré différents aspects de la plasticité, notamment sa dépendance à l’âge, révélant, par exemple, comment le moment des événements psychotraumatiques peut influencer de manière critique leur impact. Ce thème est approfondi dans notre article théorique (Amad et al., 2020 ; voir aussi Amad & Fovet, 2021), qui intègre des concepts issus des théories de l’économie cérébrale en collaboration avec des physiciens.

En nous concentrant sur le potentiel thérapeutique de la neuroplasticité, nous avons analysé de manière critique le discours évolutif sur le rôle de la stimulation magnétique transcrânienne répétitive (rTMS) dans le traitement des troubles neuropsychiatriques (Amad, Jardri et al., 2019), en particulier la dépression. Nous avons examiné son efficacité dans un contexte de preuves variées et de populations de patients diversifiées (Amad & Fovet, 2022). Nos analyses soulignent l’importance de situer la rTMS dans un contexte thérapeutique nuancé, plaidant pour son application judicieuse afin d’améliorer la précision des traitements des troubles de l’humeur. Par ailleurs, nous insistons sur la nécessité de ne pas assimiler hâtivement l’impact thérapeutique de la rTMS à celui de traitements plus établis comme l’électroconvulsivothérapie (ECT), notamment dans les épisodes dépressifs sévères (Amad, Horn & Fovet, 2021). Nous préconisons des essais méthodologiques rigoureux, contrôlés par placebo, pour confirmer le rôle et l’efficacité de la rTMS dans le traitement du trouble dépressif majeur et de la dépression résistante aux traitements (Amad, Naudet & Fovet, 2019, 2023).

En élargissant nos recherches sur la stimulation neurocognitive, nous avons étudié l’efficacité de la stimulation transcrânienne à courant direct (tDCS) dans deux contextes distincts.

-

Épilepsie fonctionnelle dissociative (EFD). Nous avons évalué son potentiel comme intervention dans ce trouble, connu pour sa résistance aux traitements pharmacologiques traditionnels. Nos résultats ont montré des réductions significatives de la fréquence des crises, mettant en avant la tDCS comme une option thérapeutique non invasive prometteuse (Leroy et al., 2024). Une étude de cas impliquant une femme de 39 ans a également montré un succès avec une tDCS guidée par TEP (Leroy et al., 2019). Le protocole comprenait des séances de tDCS administrées deux fois par jour, cinq jours par semaine, pendant trois semaines. Les résultats ont révélé une réduction des mouvements involontaires psychogènes et de la fréquence des crises après cinq semaines de traitement, accompagnée d’améliorations des symptômes de TSPT, de dissociation, de dépression et d’alexithymie.

-

Binge drinkers. En collaboration avec l’UCLouvain, nous avons étudié les effets comportementaux et électrophysiologiques de la tDCS pour atténuer les altérations cognitives liées au binge drinking. Cette recherche a montré une amélioration spécifique de la mobilisation des ressources attentionnelles chez les binge drinkers, suggérant le potentiel des interventions par tDCS dans des populations subcliniques vulnérables aux déficits cognitifs induits par le binge drinking (Dormal et al., 2020).

Ce corpus de recherches met en avant l’intérêt de la neuromodulation comme levier thérapeutique innovant et souligne la nécessité d’approches personnalisées et rigoureuses pour en optimiser l’impact clinique.

L’incidence élevée des décès par suicide dans l’année suivant une tentative de suicide non fatale souligne l’urgence d’adopter des stratégies de prévention vigilantes pendant cette période critique (Demesmaeker et al., 2022). Par le biais d’interventions de contact bref (ICB), nos stratégies privilégient la préservation des liens sociaux comme élément central de la prévention des rechutes suicidaires.

En particulier, notre équipe a développé l’algorithme de prise de décision ALGOS pour la prévention du suicide, intégrant diverses ICB telles que les cartes de crise, les appels téléphoniques et les cartes postales, visant à réduire les récidives suicidaires chez les patients sortant d’hospitalisation après une tentative de suicide (Vaiva et al., 2018). L’analyse des cohortes de l’étude ALGOS a permis d’identifier des groupes à haut risque de récidive ou de décès par suicide dans les six mois suivant une tentative, notamment les individus souffrant de troubles liés à l’alcool, ceux ayant récemment fait une tentative sous influence aiguë de l’alcool, ceux présentant des troubles anxieux, et ceux ayant réalisé plusieurs tentatives au cours des trois dernières années (Demesmaeker et al., 2021a). Une étude pharmaco-épidémiologique subséquente a révélé une augmentation des risques de récidive associée à l’utilisation de benzodiazépines et d’hypnotiques, pris individuellement ou combinés, dans les 14 mois suivant une première tentative (Demesmaeker et al., 2021b).

Sur la base de ces recherches, le programme VigilanS a été mis en œuvre dans la région Hauts-de-France, avant d’être étendu à d’autres régions françaises. Ce programme a montré une réduction de 38 % des récidives de tentative de suicide par rapport aux soins standard (Santé Publique France, 2023). Les données de VigilanS ont mis en évidence la nécessité d’un suivi intensifié dans les premiers mois suivant une tentative de suicide, en particulier chez les hommes de plus de 45 ans (Demesmaeker et al., 2023). Le programme est désormais en cours d’adaptation pour les établissements pénitentiaires français afin de réduire les risques de suicide chez les détenus. Il mise sur son potentiel à atténuer le sentiment d’isolement, un facteur de risque majeur de suicide en milieu carcéral (Fovet, Wathelet, Jardon et al., 2023).